-

Gesamte Inhalte

9.641 -

Benutzer seit

-

Letzter Besuch

-

Tagessiege

33

Inhaltstyp

Profile

Forum

Kalender

Shop

Articles

Alle Inhalte von freibier

-

.thumb.png.78c69dcb6f8fcf5e30d793f130d1817c.png)

mikuni tmx 30 seilzugkrümmer wechseln

freibier antwortete auf skaot69's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.

Beim 30er TMX kannst du den Bogen mit Vorsicht rausziehen, Zange oder Schraubstock helfen da. Ich würde allerdings keinen festen 90° Bogen nehmen, sondern einen felxiblen Bogen aus dem Fahrradbereich ( V-Brakes), der ist viel länger und macht keine PRobleme, wenn er irgendwo aneckt beim Einfedern. -

Naja, ich will ja nichts umsonst haben, aber in Anbetracht der Tatsache, dass es eine ander "40PS+" Kupplung gibt, fände ich das schon witzig...

-

brauchst du wen zum testen? dann könntest du das teil auch 40ps+ kupplung nennen

-

.thumb.png.78c69dcb6f8fcf5e30d793f130d1817c.png)

PI-Machine 2 Evo 1 / 26.7.12 - neuer Motor

freibier antwortete auf Proxxon's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.

Ja los hau rein! Ich finde deine Topiks immer super! -

.thumb.png.78c69dcb6f8fcf5e30d793f130d1817c.png)

das AUSLASS TRAPEZ + GETEILTER AUSLASS

freibier antwortete auf Marian's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.

ICh steh grad etwas auf dem Schlauch, der Steg ist ja erst gerissen, als sich der Zylinder wieder abkühlte, das Material also zusammenzog. Wenn man den Zylinder nun wieder erhitzt, dehnt sich doch alles wieder aus, der Riss wird kleiner, Schweißt man ihn dan zu, bzw füllt man eine Kehlnaht auf, bringt man ja wider viel heißes MAterial rein, was sich dann wieder zusammenzieht und SPannungen erzeugt. Würde es dem reißen nicht entgegenwirken, wenn man im gegeben Fall nicht erhitzt? -

Gestern wieder gute 800km: ca. 50 polnische Autos, immer mit riesen Antenne, diesmal auch Kleinbusse, immer nur ein Kerl drin, immer mittlere Spur, 130-140km/h... hä...?

-

Ab wann gehts denn wo los?

-

Physik und Chemie Ja klar, nur nimmt der Einfluss der Wasserstoffbrückennindungen mit steigender Temperatur ab. DIe Brownsche Molekularbewegung ist nach meinem Verständnis äquivalent zur kinetischen Energie der Teilchen und natürlcih temperaturabhängig. Ja, klar, aber der Einfluss ist bei höheren Temperaturen geringer, als bei niedrigen, so weicht der tatsächliche der Siedepunkt weniger vom rein massebezogenen Wert ab, als der Schmelzpunkt. ups Was ganz anderes, kann mir jm sagen, warum so viele Polen überall in Deutschland auf den Autobahnen in Mittelklasselimusinen jeden Alters alleine unterwegs sind, aber mir riesen CB-Funkantennen am Auto? BIn gestern gute 600km quer durch D gefahren und habe bestimmt 20 verschiedene polnische Autos mit den riesen Antennen fahren sehen... GRuß, Ralf

-

Noch bin ich kein Lehrer, mal ruhig, weiß auch noch nicht, ob ich tatsächlich in den Schuldienst gehe, habe nur mein erziehungswissenschaftliches Studium, inkl. aller Schulbesuche usw. abgeschlossen. Noch kann es mich auch an der Uni halten, wer weiß, weiß...

-

was genau?

-

Habs nu auch alles zusammen, geht nächste Woche raus!

-

Das ist übrigens falsch, der Sauerstoffgehalt in Wasser nimmt wie erklärt ab, der Sauerstoffgehalt in in Luft nimmt bei Temperaturerhöhung zwar auch ab, aber das gesamte Medium Luft dehnt sich ja aus, was beim Wasser nicht der Fall ist.

-

Darum will ich es ja besser machen So kompliziert ists für den Anfang doch nicht... Eindimensional Um einen Punkt auf einer eindimensionalen Geraden X eindeutig zu bestimmen, braucht man eine Koordinate X, der Vektor r vom Nullpunkt aus ist also r= (x) Zweidimensional Um im zweidimensionalen einen Punkt eindeutig zu bestimmen, braucht man einen Vektor mit zwei Einträgen: r = (x|y) Dreidimensional Im Dreidimensionalen braucht man entsprechend 3 Einträge: r = (x|y|z) Im normalen euklidischen Raum reichen diese drei Einträge aus, um jeden Punkt überall in Abhängigkeit von einem anderen Punkt eindeutig zu beschreiben. Erweitert man man den Raum, in dem man etwas beschreiben will, nun auf kosmische Maßstäbe, kommt man in Verbindung mit Einstein schnell an einen Punkt, an dem die reine "örtlichkeit" eines Punktes nicht mehr ausreicht. Sagt man im "normalen" Raum, dass zwei Teilchen sich an einem Ort treffen sollen, so reicht es aus, wenn man sie auf den Treffpunkt hinbewegt. Im kosmischen MAßstab und den damit verbunden hohen Geschwindigkeiten, muss man aber noch die Zeit berücksichtigen, da bei Geschwindigkeiten ab ca. 80% der Lichtgeschwindigkeit (300000km/s), relativistische Effekte auftreten. Ein Stichwort ist hier die Zeitdilatation, d.h. bewegte Uhren gehen langsamer, das gilt natürlich nicht nur für Uhren, die Zeit in einem bewegten Bezugssystem vergeht einfach langsamer. Das ist erstmal so Fakt und muss man ohne weiteres Hinterfragen hin nehmen, was zugegebenermaßen nicht so einfach ist. Daraus ergibt sich das sog. Zwillingsparadoxon (was ein paar Haken hat, aber die sind hier nicht von Bedeutung): Schickt man einen Zwilling auf eine Reise mit einem Raumfahrzeug, dass sich sehr schnell bewegt und holt ihn nach einem längeren Zeitraum wieder zurück, so ist dieser weniger gealtert, als der Zwilling, der auf der Erde geblieben ist. Das hört sich erstmal relativ abstrakt an, aber den Effekt hat man schon mit Atomuhren nachgewiesen. Um jetzt aber einen Ort zu einer bestimmten Zeit eindeutig zu beschreiben, braucht man die Raum-Zeit Man hat hier den Vektor des dreidimensionalen, der um die Zeitkomponente t erweitert wird: r = (x|y|z|t). ähnlich wie die Komponenten x, y, z, die sich auf den Nullpunkt beziehen, bezieht sich die Zeitkomponente t auf die Zeit des Bezugsystem, in dem auch die Komponenten x, y, z gemessen werden. Will man den Punkt aus einem anderen Bezugssystem heraus beschreiben, ändern sich nicht nur die x, y, z, Komponenten (wie beim ein-, zwei- und dreidimensionalen auch), sondern auch die Zeitkomponente, weil die Zeit kein festes Maß mehr ist. Richtig abgefahren wird das ganze dann noch, wenn sehr große Massen mitspielen. Z.B. ein Stern, oder ein schwarzes Loch. Große Massen beugen die Raum-Zeit. Einstein hat das vorausgesagt und irgendwann in den 50er glaube ich, wurde das experimentell bei einer Sonnenfinsternis nachgewiesen. Bei der Sonnenfinsternis konnte man einen Stern sehen, der sich von der Erde aus gesehen eigentlich genau hinter der Sonne befand, als Ring um die Sonne sehen. Die Lichtstrahlen, die von diesem Stern ausgingen, sind also um die Sone herum gebeugt worden, man spricht in dem Zusammenhang auch von einer Gravitationslinse. Bei einem schwarzen Loch gibt es aufgrund der extrem hohen Masse einen sog. Ereignishorizont, bei dem die Zeit quasi stillsteht. Gruß, Ralf

-

Willst dus wirklich wissen? Das dauert dann aber ein bisschen, weil doch etwas komplizierter... Naja, wenn mich ein Schüler fragt, warum Fische im Winter nicht erfrieren, oder warum Eis schwimmt, und der jenige sich mit der einfachen Antwort nicht zufrieden gibt, sollte ich das schon auch genauer wissen

-

.thumb.png.78c69dcb6f8fcf5e30d793f130d1817c.png)

Temperatursensor am Zylinderkopf

freibier antwortete auf einbi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.

Einfach so geht das nicht, will man die Werte nicht verfälschen, braucht man das zum Sensortyp passende Kabel. -

Wirkt er kürzer, oder ist er kürzer? Wie Beo schon sagte, nachmessen! Dabei aber auch beachten, dass die Fensterbankkante nicht zwingend parallel zur Wand stehen muss, wenn die Fensterbank schief geschnitten oder eingesetzt ist, steht die Kante an einer Seite auch weiter raus, obwohl der Putz gleichmäßig dick ist... Gruß, Ralf PS: Die ganzen Baufuschtopiks in letzter Zeit bekräftigen mich nur noch mehr in meiner Einstellung, alles selber (mit Hilfe) zu machen, auch wenn es entsprechend länger dauert...

-

Mach das 100% blank und sprüh es mit Zinkspray ein, das Blech, das du einschweißt, auch, achte nur darauf, dass an den Stellen an denen du schweißst kien Zinkspray ist.

-

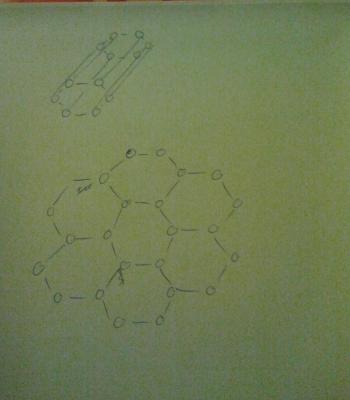

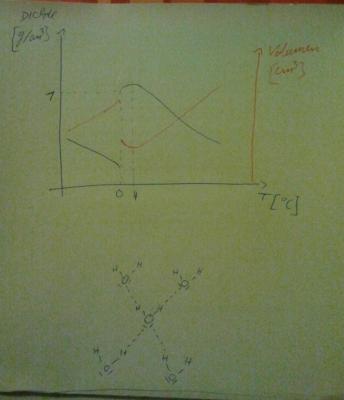

Gehen wir nun mal davon aus, das Wasser bei Temperaturen unter 0°C fest ist, und darüber flüssig. Im festen Zustand ist jedes Wassermolekül tetraedisch von vier weiteren Wassermolekülen umgeben, da die Wasserstoffbrückenbindungen ( ) tetraedisch vom Wassermolekül "wegzeigen". Das führt dazu, dass sich folgende Struktur im festen Wasser ausbildet: Hierbei habe ich die Wassermoleküle als Kreise dargestellt und die Wasserstoffbrückenbindungen als Striche, Oben links sieht man die Bindung zweier "Ebenen", darunter die Bindungen in einer Ebene, es entsteht also ein dreidimensionales, regelmäßiges Gitter (welches ich aber nicht gescheit zeichnen kann, darum die beiden Behelfsskizzen), an dieser Stelle ist das Gitter erstmal nur rein geometrisch betrachtet die stabilste Form, weil die Bindungen eben nur in die Tetraederrichtungen zeigen können. Der Abstand der Moleküle zueinander ist hier nicht nur durch die Wasserstoffbrückenbindungen bestimmt, sondern auch durch die Abstoßung der Elektronen der Atome. Steigt die Temperatur nun gleichmäßig in diesem Kristall an, verhält er sich erstmal wie jeder Feststoff und dehnt sich aus, das Volumen nimmt zu (roter Graph), bei 0°C wird das Wasser nun flüssig, der Kristall bricht auf, die Wassermoleküle sind nicht mehr regelmäßig von weiteren Umgeben, sondern befinden sich in einem losen Verbund, in dem sich immer wieder mehrere Moleküle zueinander ausrichten und so Molekülhaufen bildet, in dem sich wieder kurzzeitig Wasserstoffbrückenbindungen ausbilden. Durch das Aufbrechen der Kristallstruktur und die höhere kinetische Energier der Moleküle (Brownsche Molekülbewegung) können die Abstoßungskräfte, die noch im Kristall wirkten, überwunden werden, die Moleküle können sich stärker annähern, das Volumen ( roter Graph) hat hier ein Minimum. Vereinfacht dargestellt kann man sagen, dass zwar die Abstoßungen der Elektronen noch leicht wirken aber gleichzeitg die Wasserstoffbrückenbindungen von ähnlicher Größenordnung sind, sodass es hier zu einem "Kampf" der beiden Wechselwirkungen kommt. Auf der einen Seite ist die Brownsche Molekülbewegung ausreichend groß, um die Kristallstruktur aufzubrechen, auf der anderen Seite aber noch nicht groß genug, um die Wasserstoffbrückenbindungen vollständig zu überwinden, aber gleichzeitig schon so groß, um die Elektronenabstoßung zu überwinden. Nimmt die Temperatur noch weiter zu, überwiegt die Brownsche Molekülbewegung, Wasser dehnt sich weiter aus, das Volumen nimmt weiter zu, die Dichte nimmt entsprechend weiter ab. Die Dichte ist ja proportional zum reziproken Volumen, d.h. Volumen [m³] ~ [1/m³], der Volumengraph hat also an der Stelle an Minimum, an dem der Dichtegraph ein Maximum hat. Die Dichteanomalie liegt eigentlich nur zwischen 0 und 4°C vor, lässt man diesen Bereich außer Acht, verhält sich Wasser relativ normal, es geht nur darum, dass die Dichte von 0 bis 4°C noch mal ansteigt, was eben auf den Wasserstoffbrückenbindungen beruht, die die Wassermoleküle in dem Temperaturbereich noch mal leicht und vorallem nur kurzzeitig aneinerander bindet. Gruß, Ralf

-

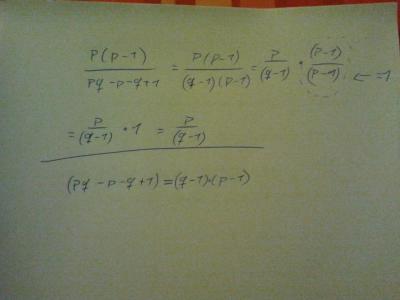

Also, im ersten Schritt klammere ich ja einfach nu p beim Zähler aus, was im Grunde ja nichts anderes ist, als (p²-p) durch p zu teilen => p-1, das p, durch das man teilt, muss man aber ja in Klammern noch davor schreiben, damit das Ergebnis gleich bleibt: p(p-1) [= p²-p]. Jetzt kommt der "Trick" an der Sache, beim gesuchten Ergebnis hast du ja nur noch ein p im Zähler, irgendwie muss also die Klammer (p-1) wegfallen, der erste Gedanke ist dann, dass man die Klammer mit dem Nenner kürzen könnte. Auf den ersten Blick enthält der Nenner (pq-p-q+1) aber ja nicht die Klammer (p-1), aber man kann ja mal versuchen, genau diese Klammer (p-1) aus dem Nenner (pq-p-q+1) auszuklammern, da geht man dann letztenlich so vor wie oben beschrieben, man teilt den gesamten Ausdruck durch das, was man ausklammern will, in diesem Fall also durch (p-1), beim Zähler war es ja nur das p. Also rechnet man nun (pq-p-q+1):(p-1), das nennt man Polynomdivision, als Ergebnis erhält man dann (q-1)(p-1) und siehe da, man kann lustig kürzen...

-

ich kann leider Grad nicht großartig antworten, aber da sind ein paar denkfehler drin, nicht persönlich nehmen. melde mich später nochmal detailliert

-

Ja hab mich vertippt bei den Brücke... die dichteanomalie geht darauf zurück, dass Wasser bei knapp 4°C die höchste dichte hat. bei höheren Temperaturen nehmen die Moleküle aufgrund der brownschen Molekülbewegung mehr Raum ein, bei geringeren Temperaturen gegen die einzeln vorliegenden molekülhaufen in größere KristallStrukturen über, in denen der abstand zwischen den einzelnen Molekülen, aufgrund der größeren Anzahl an Wechselwirkung, größer wird, im Vergleich zu den losen Haufen.

-

Sauerstoff besitzt eine Doppelbindung, die eine Delokalisierung einer Bindung erlaubt, welche dann nicht mehr eindeutig beschreibar ist und zu geladenen Grenzstrukturen führt. Wassermoleküle enthalten partielle Ladungen aufgrund der stark unterschiedlichen Elektronegativitäten (ein Maß für das Bestreben Elektronen an sich zu ziehen) von Sauerstoff und Wasserstoff, Sauerstoff hat einen wesentlich höheren Wert, zieht die bindenenden Elektronenpaare also stärker an sich und ist demnach partiell negativ geladen, Sauerstoo partiell positiv. Ist Sauerstoff in Wasser gelöst kommt es zur Bildung sog. Sauerstoffbrückenbindungen zwischen den kurzzeitig geladenen Sauerstoffmolekülen und den partiellen Ladungen des Wassers. Wie M210 schon erwähnte nimmt dieser Effekt aufgrund der Brownchen Molekülbewegung bei steigender Temperatur ab, weil die Teilchen eine zu hohe kinetische Energie haben, um sich mit den schwachen Wechselwirkungen aneinander zu binden. Bei 0°C löst sich ungefähr doppelt so viel Sauerstoff in Süßwasser, als bei 30°C, in Salzwasser löst sich generell weniger Sauerstoff, weil die gelösten Ionen schon "Platz für scih beanspruchen". Die Dichteanomalie des Wasser besteht tatsächlich darauf, dass sich zwischen den Wassermolekülen Sauerstoffbrückenbindungen ausbilden. Gruß, Ralf

-

Hey Schneehaserl, im Zähler (oben) p ausklammern, ergibt p(p-1), ähnelt dem gesuchten Ergebnis, nur die Klammer ist zu viel, also überlegen wie man die Klammer wegkriegen könnte => mit dem Nenner (unten) kürzen. Also (pq-p-q+1):(p-1) = ? Damit das übersichtlicher wird, schreib ichs nochmal auf Papier, dauert einen Moment. Wenn das schon zu viel des Guten ist, musst du es nur sagen, ich will dir nicht zu Nahe treten, aber häufig ist es ja so, dass das reine Ergbnis einem nicht besonders weiterhilft, wenn man den Lösungsweg nicht verstanden hat. GRuß, Ralf

-

.thumb.png.78c69dcb6f8fcf5e30d793f130d1817c.png)

Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!

freibier antwortete auf zoomjay's Thema in Flame & Sinnfrei

neeeee nicht der 7.1. bitte -

Dein Lieferant aht hier wohl vorhin eine ganze Menge verloren, auf dem WEg nach hause bin ich geradewegs in einen ordentliches Unwetter gefahren und aufeinmal wars weiß, ist aber schon wieder alles weg